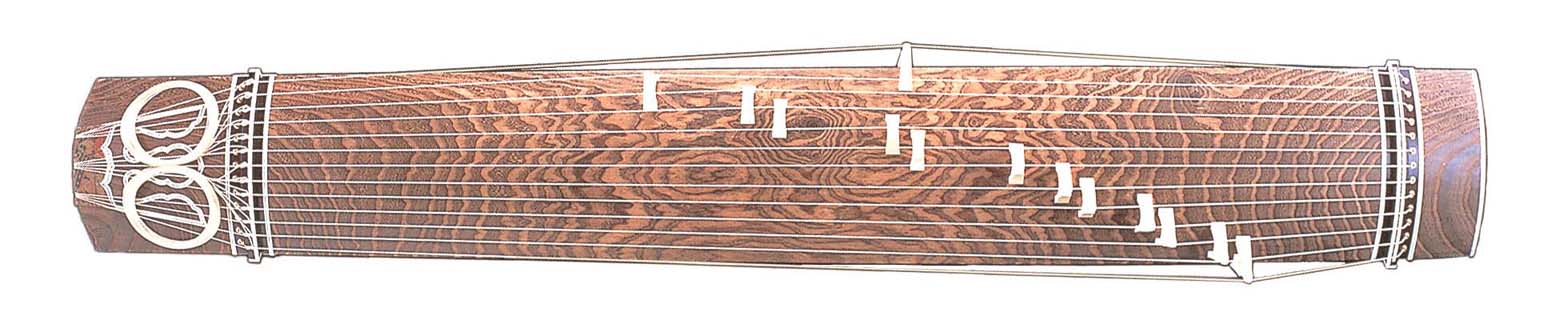

こと(箏 )

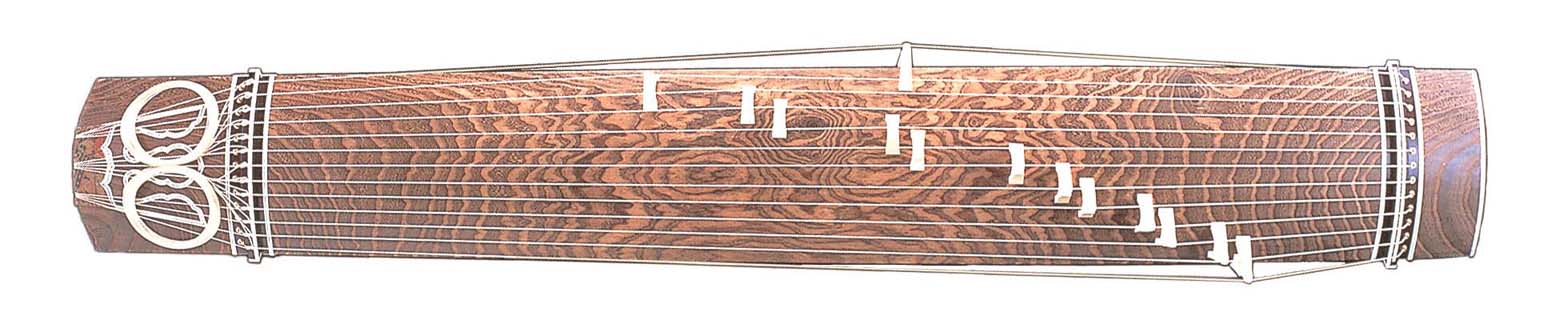

箏は,奈良 時代に,唐 (昔の中国)から伝えられたといわれ,その後,日本の楽器として改良されて今日に至 っています。通常,桐 の木でつくった胴 に13本の弦※ が張 られ,柱 と呼 ばれる駒 を動かすことで音の高さが調節されるようになっています。13本ある弦は,演奏者 側から見ると楽器の向こう側から,「一,二,三,…,九,十,斗 ,為 ,巾 」と呼びます。

ところで,なぜ十一,十二,十三番目の弦を「斗,為,巾」と呼ぶのでしょうか。実は,昔は弦を「仁 ,智 ,礼,義 ,信,文,武 ,翡 ,闌 ,商,斗,為,巾」と呼んでいたことがあったそうです。しかし後に,それらの呼び方の代わりに「一」や「二」などの漢数字をあてはめようとしたときに,「十一」と書くと,十と一の弦を同時にひくのか,十一の弦をひくのかを区別できないという問題が出てきてしまったといいます。そのため,「斗,為,巾」という呼び方だけが残ったのだといいます。

柱は主に2種類あり,巾の弦に立てる巾柱 とそれ以外の弦に立てる普通の柱があります。下の写真をよく見ると,形が少しちがっているのが分かります。

そのほかにも,小柱 と呼ばれるものがあります。

楽器の各部分の名前は,箏全体を龍 の姿 になぞらえて付けられていて,龍額 ,龍角 ,龍舌 などと呼ぶ部分があります。ちなみに,楽器の数え方は,「1面,2面,…」です。

箏を演奏するときには,「爪 」というものを右手の親指と人さし指,中指にはめます。演奏の仕方(流派 )によって爪の形は異 なり,角爪 や丸爪 などがあります。

アジアの各地にも,箏と似 ている長胴の撥弦楽器 の種類がたくさんあります。大きな木製の共鳴胴をもち,複数の弦が張られ,これらをはじいて音を出すという基本的 な仕組みが共通しています。朝鮮 半島に伝わるカヤグムという楽器も,その仲間です。

※箏の場合,「弦」は「絃」と書くことが多い。

ところで,なぜ十一,十二,十三番目の弦を「斗,為,巾」と呼ぶのでしょうか。実は,昔は弦を「

柱は主に2種類あり,巾の弦に立てる

そのほかにも,

楽器の各部分の名前は,箏全体を

箏を演奏するときには,「

アジアの各地にも,箏と

※箏の場合,「弦」は「絃」と書くことが多い。

【参考曲】

・「春の海」